Souvenirs de captivité (Michel Storelli)

…racontés à mes enfants et à mes neveux et nièces – 1985

Ce jour, nous commémorons la capitulation de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, dont c'est le 78e anniversaire. Je saisis cette occasion pour numériser et publier les mémoires de captivité de mon grand père paternel Michel Storelli (1918-1998), qu'il avait écrits et partagés dans le cercle familial en 1985.

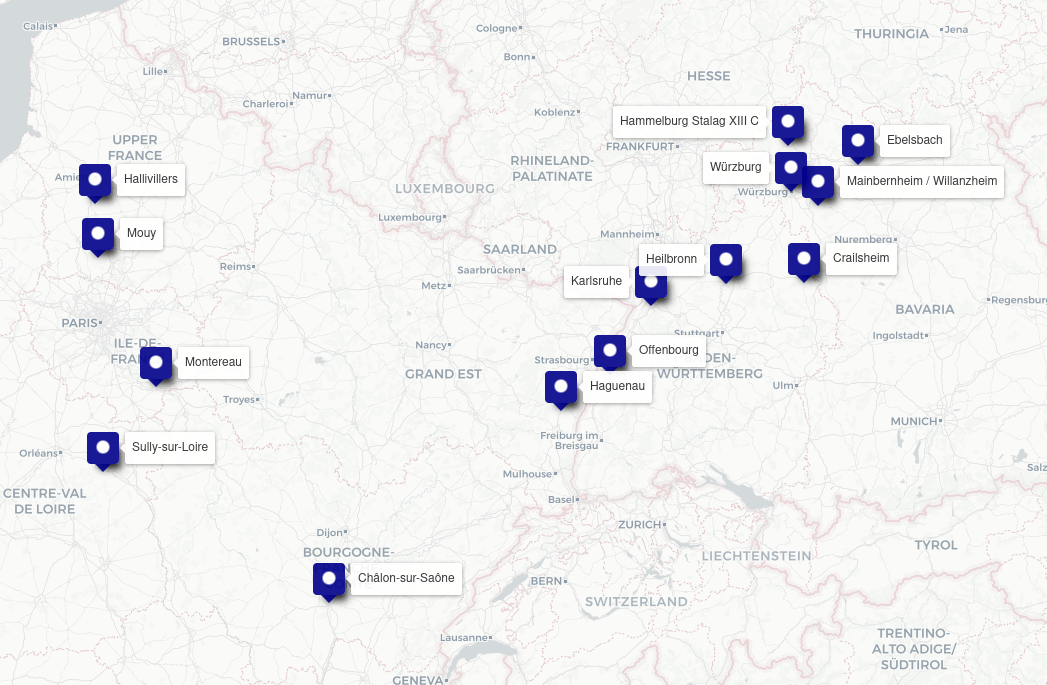

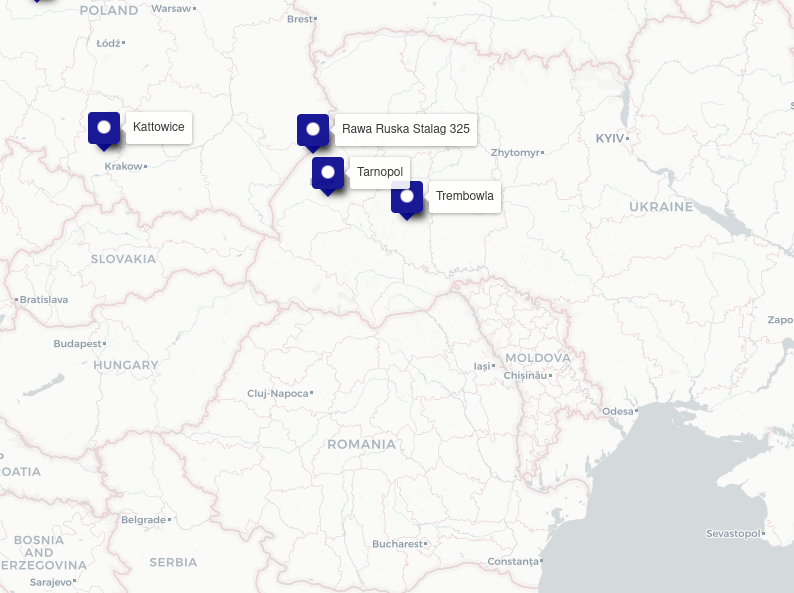

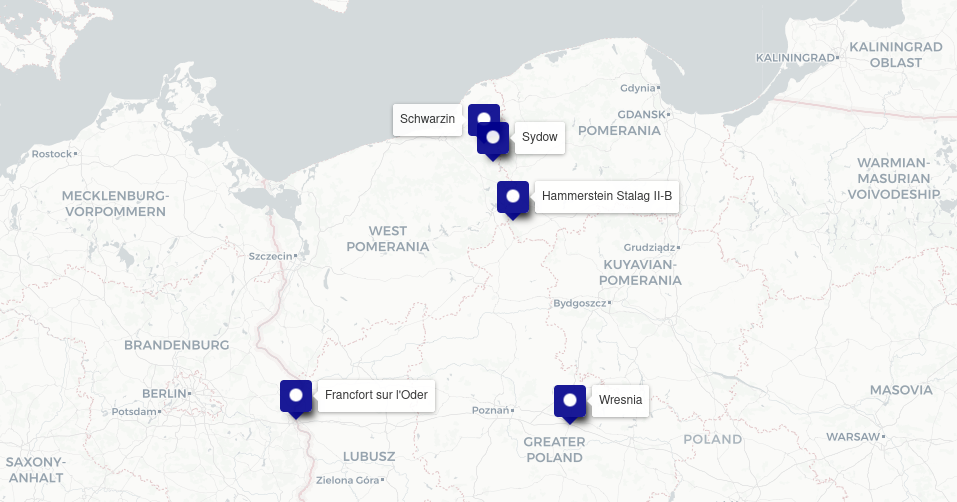

Fait prisonnier en 1940, il est envoyé en Bavière aux travaux forcés autour du Stalag XIII-C. Il tente une évasion en 1942 mais se fait prendre à Karlsruhe. Il est alors déporté dans le camp disciplinaire de Rawa-Ruska, tristement célèbre Stalag 325, dans le territoire actuel de l'Ukraine. Il est ensuite envoyé en Poméranie (actuelle Pologne) dans le Stalag II-B, assigné quelques mois à un Kommando de redressement, avant de pouvoir retrouver un Kommando plus vivable. Il y restera jusqu'à la libération par l'Armée rouge en 1945 et, après quelques mois de pérégrinations, pourra enfin retrouver sa famille en Périgord.

C'est une histoire parmi tant d'autres, écrites ou perdues, mais bien saisissante tant l'univers décrit paraît loin de notre quotidien. Mais l'histoire est un éternel recommencement, dit-on. Accomplissons notre devoir de mémoire et travaillons pour la paix.

Morceaux choisis :

Les prisonniers, même s'ils n'ont pas réussi leur évasion, ont certainement le moral plus haut que les autres qui n'ont pas essayé. Par leur geste, ils se sont prouvés à eux-mêmes et ils ont montré aux Allemands qu'ils ne s’avouaient pas vaincus et que s'ils étaient forcés de travailler pour leur vainqueur, c'était contre leur gré.

La soupe est moins consistante qu'à Trembowla. Par contre, on peut manger du rat. Tous les jours, des débrouillards circulent le long des travées, présentent sur une planchette un gros rat déjà écorché et vidé en disant : "À échanger contre deux barres de chocolat ou un paquet de cigarettes". Et ils ne manquent pas d'acquéreurs.

J'ai éditorialisé le récit en l'agrémentant de cartes et illustrations diverses. L'ouvrage original ne comportait que du texte.

AVANT-PROPOS

Le 1er juin 1940, dans la matinée, nous avons débarqué à la gare de Mouy, dans le département de l'Oise, venant du front de Lorraine où il ne se passait rien à l'époque. Nous avons pu voir, pendant le voyage dans nos wagons à bestiaux, les dégâts causés par les bombardements aériens allemands, à Vitry-le-François principalement.

A Mouy, il fut très difficile de trouver un bistrot ouvert car la petite ville était déserte, ce qui nous a fortement étonnés et inquiétés : on ne savait pas que les choses allaient si mal.

Nous avons marché pendant trois ou quatre jours vers le Nord, à raison de 30 kilomètres par jour environ. C'était l'allure de l'infanterie car notre Division, la 24ème, n'était pas motorisée. Nos canons de 155 courts, qui pesaient plus de 3,5 tonnes chacun, ainsi que tous nos véhicules, charriots pour le fourrage des chevaux, fourgons, caissons, cuisine roulante, étaient montés sur roues en bois cerclées de fer et ne pouvaient aller plus vite. Tout ce matériel, même les armes individuelles, mousquetons, mitrailleuse (il n'y en avait qu'une par batterie, modèle Saint-Étienne 1912) était déjà en service en 14-18. Personnellement, j'avais un revolver à barillet modèle 1871, calibre 11 mm.

Il faisait très beau temps. Dans la cour des fermes abandonnées, on voyait les vaches errer et beugler lamentablement car elles n'étaient pas traites depuis déjà plusieurs jours sans doute.

Vers le 4 juin, nous avons mis nos canons en batterie à la lisière d'un petit bois situé à environ 1 kilomètre à l'ouest d'un village : Hallivillers, sous La Warde, dans la Somme. Les chevaux étaient camouflés dans un autre bois, à 2 kilomètres en arrière, près d'un point d'eau, étang ou petite rivière. Entre les canons et les chevaux se trouvait l'échelon intermédiaire : cuisine roulante, ravitaillement, transmissions. C'est là que j'étais car j'étais agent de liaison. Et c'est là que j'ai creusé mon trou, dans un petit boqueteau. Il y avait, déjà préparées, quelques tôles ondulées en métal épais, qu'on mettait par-dessus le trou et le bonhomme, quand le besoin s'en faisait sentir, ce qui est bien arrivé en effet les jours suivants.

Le 6 juin, on m'a envoyé, ainsi qu'une dizaine d'autres, essayer de trouver des agents de la 5ème colonne, habillés en général en uniformes français, qui espionnaient et mettaient la pagaille derrière notre ligne. Tout le monde avait peur de cette 5ème colonne qui existait bien réellement en effet, mais nous n'avons rien trouvé d'anormal.

Jusque là, nous n'avions rien vu, rien entendu sauf quelques bombardements lointains causés par des avions allemands qui passaient assez haut et ne s'intéressaient pas à nous.

Le spectacle de ces avions, on ne savait pas encore qu'ils s'appelaient "Stukas", se laissant tomber comme des pierres les uns après les autres dans des hurlements de sirène, en lâchant leurs bombes en fin de course, était très impressionnant, et nous plaignions les camarades qui étaient dessous. Peu après, nous avons vu arriver les rescapés, en désordre et sans armes, complètement abrutis et ne comprenant pas la colère de notre commandant qui parlait de les faire passer en conseil de guerre pour avoir abandonné leur poste.

Le lendemain 8 juin, on fut réveillé par le bruit de tous nos canons ouvrant le feu en même temps: canons de tous calibres, même les mitrailleuses de l'infanterie. La 24ème Division toute entière probablement donnait le maximum. Et comme les autres en face tiraient aussi, cela faisait un beau vacarme. C'était vraiment pour nous le début de la guerre, bien qu'elle eût commencé depuis plus de 9 mois. Et je pensais à mon père qui m'avait souvent raconté ses souvenirs de 14-18.

Tapi au fond de mon trou et la tôle au-dessus de moi, je n'en menais pas large. A chaque sifflement d'obus, on croit qu'il vous est destiné, et les minutes sont très longues. C'était des obus fusants qui éclataient au-dessus du sol. Plusieurs fois la tôle a vibré atteinte par des éclats de branches ou de métal. On entendait le bruit sourd du départ 2 secondes environ après l'aboiement brutal de l'éclatement de l'obus, ce qui prouvait que les chars allemands n'étaient pas loin.

Vers midi, accalmie. Le lieutenant Richer, à la batterie, donna l'ordre par téléphone d'en profiter pour apporter la soupe, les vivres et le vin aux canonniers qui avaient faim et soif. C'était à moi de faire ce travail. Mes camarades attelèrent un cheval à une petite carriole à 2 roues, légère et maniable, que nous avions trouvée chez un paysan des environs. Le pain, les percolateurs, les bouteillons furent entassés dessus, et je partis un peu inquiet à cause d'un petit avion d'observation allemand se baladant tranquillement à 200 mètres de haut environ. Cet avion, appelé "Storch", autrement dit "la cigogne", était blindé par-dessous et ne craignait pas les mitrailleuses ordinaires.

Il fallait donc prendre des chemins détournés en longeant les petits bois, les haies, etc, ce que j'ai fait. Je suis arrivé sans encombre à la batterie où j'ai été bien accueilli par le lieutenant Richer. Il m'a offert un verre de vin et m'a demandé si tout allait bien. Il m'a montré les chars allemands qu'on devinait embusqués à la lisière d'un bois à 1 kilomètre environ, et m'a dit qu'il en avait fait sauter au moins trois par des coups au but. Nos canons de 155 étaient très bons pour la guerre de tranchée ou démolir des blockhaus, mais n'étaient évidemment pas conçus pour tirer contre des chars, et de si près. Il fallait mettre les tubes presque à l'horizontale et régler les fusées d'ogive à 0. Il faut dire que chez nous il n'y a pas eu de panique et tout le monde a fait son devoir, tout en ayant très peur, et ceci en grande partie grâce à notre lieutenant qui, officier de réserve pourtant, s'est montré remarquable de calme et de courage. Il ne daignait même pas se mettre à l'abri quand les bombes ou les obus tombaient.

En revenant avec ma carriole vide, j'ai longé un élément de ligne tenu par des fantassins de notre Division qui n'avaient que des canons de 37mm et des mitrailleuses. Eux aussi paraissaient décidés à faire leur devoir, mais la fragilité de notre dispositif devant la puissance terrestre et aérienne des adversaires n'était pas tellement rassurante.

Pendant l'après-midi et la soirée, je suis souvent resté dans mon abri, mais les bombardements n'étaient qu'intermittents et peu fournis, sur nous tout au moins. Nous vîmes une formation de bombardiers arriver qui n'étaient pas des Stukas. Nous eûmes une seconde l'espoir que c'était des Français, puis nous distinguâmes parfaitement les chapelets de bombes qu'ils lâchèrent juste au-dessus de nous. Ces bombes font une sorte de hululement particulier, et on a l'impression qu'elles vont vous tomber dessus, mais ce n'était pas nous qui étions directement visés: c'était des camarades à notre droite et pas très loin car nous sentions le sol trembler au fond de notre trou. Enfin le soir et l'obscurité arrivèrent, et la nuit se passa dans un calme relatif troublé par des rafales d'armes automatiques et des fusées éclairantes, mais pas de bombardements si mes souvenirs sont exacts.

Le 9 juin, les tirs reprirent de tous côtés; mais les nerfs commençaient à se fatiguer et tout le monde se demandait si on pourrait tenir le coup longtemps. En effet, l'ordre arriva d'aller chercher les attelages des canons à l'échelon arrière. Je devais prendre mon cheval pour cette mission, mais il avait failli me désarçonner une fois en faisant un écart devant le cadavre d'un autre cheval. Comme je ne suis pas très bon cavalier, j'ai préféré prendre un vélo. Il était environ midi et il faisait un temps magnifique. J'étais en manches de chemise sans aucune marque distinctive apparente.

Peu avant le village d'Hallivillers, il y avait un croisement. Il fallait prendre un chemin de terre qui se perdait entre les champs et les haies jusqu'au bois où se trouvaient les chevaux. Le petit avion d'observation "Storch" était toujours là naturellement.

Arrivé à l'échelon, je vis l'adjudant Barry qui le commandait et qui, déjà prévenu par téléphone, avait fait préparer les chevaux et les conducteurs qui les montaient. Les chevaux allaient par paires: un "porteur" monté par son cavalier qui tenait à sa droite par une longe passée dans la bride l'autre cheval appelé "Sous verge". Pour traîner les canons et les chariots de munitions, il fallait environ une vingtaine de paires de chevaux, ce qui n'aurait pas manqué d'être vu par l'avion ennemi, surtout avec la poussière produite. La consigne était donc de laisser un intervalle d'au moins 20 mètres entre chaque attelage, pour limiter les dégâts s'il devait y en avoir.

Je partis devant sur mon vélo. Au début, tout alla bien. Mais arrivé au croisement près d'Hallivillers, je fus arrêté par un capitaine d'infanterie complètement hors de lui qui braqua sur moi son revolver, et il aurait certainement tiré si je ne lui avais pas dit le numéro de ma batterie, de mon régiment, de ma Division, le nom de mon lieutenant, etc... Il ne me croyait toujours pas et me dit d'un air soupçonneux: "Où allez-vous par là, il n'y a plus personne, que des Allemands". A ce moment-là arriva heureusement le premier attelage haut-le-pied qui me suivait, et il rengaina son revolver. Il faut dire pour l'excuser qu'on voyait plusieurs cadavres de ses hommes ainsi que des blessés étendus que deux ambulances qui arrivaient juste et à toute allure ont emmenés aussitôt.

Arrivé à mon échelon, j'appris que les canons ne devaient être attelés que la nuit suivante: c'était plus prudent en effet.

Le 10 au matin, nous avons décroché dans l'obscurité et même à l'abri d'un épais brouillard. Je n'ai jamais su si ce brouillard était artificiel ou non. Nous ne fûmes pas inquiétés ni bombardés. Il était malheureusement probable que la ligne française avait décampé et que les Allemands s'engouffraient déjà par la brèche qu'ils avaient creusée la veille.

Le premier jour de la retraite, nous marchâmes sans arrêt. C'est à peine si l'on prenait le temps de faire la pause dix minutes pour donner un peu de foin et d'eau aux chevaux. La nuit tomba et nous continuâmes à marcher. Les Allemands lançaient beaucoup de fusées de toutes les couleurs, sans doute pour se repérer entre eux. Nous avions l'impression d'être au milieu d'eux et craignions d'être faits prisonniers à tout moment. Le lendemain matin, nous mîmes nos canons en batterie et tirâmes nos derniers obus. C'était à la demande d'un capitaine de chasseurs à pied qui, bien enterré avec ses hommes et ses mitrailleuses, avait décidé de ne plus reculer. Nullement impressionné par le fracas des bombes qui tombaient non loin de nous, on le sentait décidé à mourir sur place. Mais notre commandant donna l'ordre de continuer la retraite. Je me souviens du ton un peu méprisant avec lequel ce capitaine nous dit en nous voyant atteler de nouveau: "Alors les artilleurs, vous partez ?". Puis il dit à ses hommes qui n'étaient certainement pas tous d'accord avec lui, et je les comprends: "Nous, nous restons".

Peu après, le lieutenant Richer me fit appeler et me dit: "Le maréchal des logis X a disparu. Il a probablement déserté. Vous le remplacerez au commandement de la 4ème pièce". Par esprit de discipline et aussi par amour propre je dis: "Bien mon lieutenant", mais je ne dis pas que je me sentais complètement incapable de faire ce travail. J'avais été depuis le début de la guerre soit au ravitaillement où je conduisais un camion léger, soit aux transmissions.

Comme agent de liaison, je me sentais capable de "faire des commissions", même au péril de ma vie. Mais surveiller et commander la manœuvre d'un canon servi par six hommes -pointeur, chargeurs, tireur, artificier, tous plus âgés et plus au courant que moi-, cela m'inquiétait beaucoup. Je mis mon cheval à la hauteur de la 4ème pièce avec un certain sentiment de fierté néanmoins. J'avais décidé que s'il fallait tirer, et pour l'instant c'était improbable pour beaucoup de raisons, je regarderais mes hommes sans me mêler de la manœuvre. Et dire que j'avais été nommé sous-officier le 1er juin précédent!

Malheureusement en effet, il ne fut plus jamais question de remettre en batterie. La vraie débâcle commençait... Au début, nous avions l'espoir de trouver une ligne de résistance organisée, sur l'Oise, puis sur la Seine. Mais l'Oise fut passée à Pont Saint Maxence avec difficulté d'ailleurs car les Allemands mitraillaient le pont. Il en fut de même de la Seine, je ne me rappelle plus à quel endroit.

Le désordre et la désolation augmentaient tous les jours. Ce n'était le long des routes que carcasses de colonnes militaires incendiées, civils de plus en plus nombreux, en majorité Belges ou Français du Nord qui s'étonnaient de nous voir fuir. Comme il n'y avait plus de ravitaillement, il fallait piller les épiceries pour se nourrir. Les chevaux mangeaient leur avoine en marchant, dans le petit sac qu'on suspendait à leur tête, et les conducteurs leur ramassaient en vitesse du foin dans les champs le long de la route.

En pensant aux souvenirs glorieux de la guerre 14-18 que mon père m'avait racontés, j'étais à la fois honteux et furieux de voir un désastre pareil. Abandonner ainsi aux Allemands ces contrées si riches et sous un soleil radieux, ces milliers de maisons entourées de jardins pleins de fleurs!

Je pris un mousqueton et tirai sur un des avions qui piquaient sur nous. La plupart du temps uniquement pour s'amuser à voir l’affolement produit. Notre mitrailleuse ne tirait pas, peut-être enrayée je ne sais pas. Dans ces cas-là, tout le monde descendait se camoufler dans les fossés. Seul le lieutenant Richer restait imperturbable sur son cheval, et pourtant il ne fut pas touché. Il est vrai que ces bombardiers légers lâchaient juste quelques rafales de mitrailleuse en passant, sans se détourner de leur route. Ils étaient sans doute pressés de refaire leur plein de bombes et de continuer leur œuvre de destruction et de démoralisation à l'intérieur. Perdre du temps à démolir quelques chevaux et des soldats mal équipés et déjà virtuellement prisonniers ne les intéressait pas.

Le 17 juin, on approchait de la Loire qu'on devait traverser au pont de Sully. Ce pont étant pris par les Allemands ou démoli, on obliqua vers Gien qui se révéla impraticable lui aussi car toutes ces colonnes de militaires et de civils enchevêtrées s'arrêtèrent.

Pour moi comme pour beaucoup, la stupeur et la fatigue se mélangeaient à la honte. Jamais dans son histoire, une armée française n'avait subi un désastre pareil, mais quelque chose me disait au fond de moi-même que cette guerre, qui serait probablement planétaire, n'était peut-être pas perdue pour autant.

PREMIÈRE PARTIE - MONTEREAU ET BAVIÈRE DU NORD

17 JUIN 1940 - 28 MARS 1942

1. PRISONNIER EN FRANCE

Au soir du 17 juin 1940, cela fait maintenant sept jours que le 221ème régiment d'artillerie divisionnaire recule. Souvent mélangé aux civils, quelquefois mitraillé, mais pas sévèrement. Il est maintenant dans une forêt. La colonne avance de plus en plus lentement et par à-coups. Puis s'arrête. Définitivement. La 17ème batterie, comme bien d'autres, est bloquée sur cette route, entre Sully-sur-Loire et Gien. On entend quelques détonations dans le lointain, quelques rafales de mitraillettes dans les sous-bois. On ne voit pas d'ennemis. La nuit tombe. Michel se couche dans le fossé à côté de son canon. Tout le monde en fait autant. Le matériel est au complet et en ordre, mais il n'y a pas d'obus dans les caissons : on a tout tiré à Hallivillers-sous-La-Warde (Somme). Sur les cent dix hommes environ de la Batterie, il n'en manque que trois ou quatre : un tué, deux blessés et un déserteur. Tout espoir d'arrêter l'ennemi est perdu. Le miracle de la Marne n'aura pas lieu.

Le 18 juin au petit matin, un mot d'ordre circule: un accord est intervenu en haut lieu; ils sont donc prisonniers. Michel prend son quart dans sa musette pour chercher son jus à la roulante. Un timbre de vélo derrière lui... Il se retourne... Sur le vélo, un type avec un casque couvert de feuillage; comme lui, le teint noir de quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis longtemps, vingt à vingt-deux ans comme lui. Devant l'air ahuri de Michel, il dit poliment : "Vorsehen" (littéralement : regarder devant, attention) et passe, suivi d'une douzaine de ses camarades. Tout est très calme. On saura plus tard que le Commandant Boy, chef du cinquième groupe du 221ème n'a pas obéi aux ordres. Il a abattu avec son revolver les deux premiers Allemands qu'il a vus au milieu de la route, avant d'être abattu à son tour. Les Allemands ont fait rendre les honneurs militaires à son corps. Mais maintenant tout le monde dépose les armes... et les casques. C'est un moment pénible. Les officiers sont séparés des hommes. Une charrette de paysan est réquisitionnée pour les officiers les plus âgés, spectacle humiliant; on comprend le Commandant Boy. Les soldats -qui ne sont plus que des prisonniers- prennent la route, bien encadrés par les vainqueurs qui ne se gênent pas maintenant pour hurler des ordres et des menaces : "Los, los, Menschen” ("Vite vite, être humains"; en français on dit les hommes). L'un d'eux prend un casque français, le cogne violemment contre le sien, fait remarquer que c'est le casque français qui est cabossé et dit avec mépris: "Kamelotte". Oui, on est bien battus...

Il faudra marcher toute la journée. Dans les villages, des civils compatissants remplissent les bidons d'eau. La colonne est longue et s'étire malgré les "Los, los". Parfois, lorsqu'on longe un bois, un débrouillard plonge dans les fourrés, la plupart du temps, il est vu; coups de fusils ou de mitraillettes, vociférations. La colonne continue sans s'arrêter. Michel n'a pas de provisions dans sa musette. Il a juste un bidon, un plat de gamelle, un quart et des couverts. Il a jeté dans le fossé sa valise contenant des lainages, du linge, etc... Il n'a gardé que son manteau, du savon et un rasoir. On traverse un village, Michel rase les murs, ouvre une porte à tout hasard et entre dans la maison : personne ne l'a vu, semble-t-il. Il se trouve dans une cuisine, une jeune femme est là, terrorisée. C'est manifestement une fermière, on entend des vaches dans la cour. Michel lui demande poliment si elle a du lait à vendre. La femme lui remplit son bidon, accepte l'argent mais ne lui offre pas de rester. Il part donc et rejoint la colonne bien content d'avoir du lait.

À la nuit tombante, ils arrivent à l'entrée d'un château entouré d'un grand parc. La colonne prend l'avenue. Une cuisine roulante française est à l'entrée. Chaque prisonnier, en passant, tend sa gamelle et reçoit une bonne louche d'un litre de soupe. Michel n'a que son couvercle qui contient seulement un quart de litre. Tant pis pour lui !

Les prisonniers sont dirigés vers le jardin potager, clos de murs. Les sentinelles resteront là, bien sûr, toute la nuit, à surveiller. Michel se couche entre deux sillons de pommes de terre et dort d'une traite jusqu'au petit matin, alors réveillé par un concert de hurlements gutturaux; il est évident qu'il faut se lever. Pas de petit déjeuner, pas d'eau pour se laver. On reprend la route. Un peu de pain et d'eau de temps en temps, offerts par les habitants des villages traversés. On marchera six jours. Quelques débrouillards trouvent à manger, ou ont des provisions. Michel n'est pas débrouillard... Il trouve seulement une boîte de conserve vide, un peu rouillée, mais contenant un litre, pour la distribution de la soupe, chaque soir.

Après avoir couché à Montargis, Beaune-la-Rolande, Château-Landon, Nemours, ils arrivent à Montereau. C'est là qu'ils vont rester jusqu'à leur départ pour l'Allemagne, enfermés dans une grande usine de câbles électriques. Mais ils ne le savent pas encore. Pour l'instant, les bruits les plus fantaisistes circulent : c'est ce qu'on appelle les "bouteillons" (du même mot que les récipients venant des cuisines et servant à transporter la soupe) : "on va être tous libérés pour le 14 juillet : inutile de chercher à s'évader", ou bien: "la France va déclarer la guerre à l'Angleterre" (c'était au moment de Mers-el-Kébir).

Une chose est certaine, c'est qu'on demande des volontaires pour aller faire la moisson dans les fermes des environs: beaucoup se présentent dans l'espoir de se remplir l'estomac, car ici c'est toujours le même régime... presque rien à manger. Au bout de quelques jours, un semblant de ravitaillement s'organise et chacun reçoit... juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Il fait toujours beau temps. On ne fait rien d'autre que dormir et s'épouiller. Michel a écrit à tout hasard à La Closerie et à Pezay, donnant de ses nouvelles et indiquant le lieu où il se trouve. La lettre est partie par une corvée travaillant à l'extérieur. Les Allemands ne savent pas encore le nombre exact de leurs prisonniers; on raconte qu'il serait relativement facile de se joindre à une corvée et de ne pas revenir.

Vers la fin de juillet, un homme de corvée fait passer à Michel un bout de papier sur lequel est griffonné: "Je serai près de la rivière demain matin. Maman". En effet, le lendemain, Michel peut voir sa mère de loin; il lui fait de grands signes. Elle a fait le difficile voyage depuis le Périgord, pour le voir On est beaucoup trop loin pour se parler, d'autant qu'il y a une trentaine de prisonniers qui hurlent et font de grands gestes. Puis on apprend qu'il y a eu trop d'évasions; les corvées sont supprimées ou très surveillées.

Michel reçoit un kilo de haricots secs que sa mère a pu lui faire passer. Il recevra aussi un colis de Pezay. C'est alors que se montent les petites "popotes"; les prisonniers s'agglutinent par petits groupes de deux, trois ou quatre, mettent en commun leurs ressources et mangent ensemble. Il en sera ainsi pendant toute la captivité, et dans tous les camps. Michel fera popote à Montereau avec deux camarades de son régiment: R. Saivres et G. Marchandou. Le premier plat qu'ils se feront cuire sera du riz au chocolat; même sans lait, quel régal!

Après trois semaines de jeûne, son estomac commençant à se rétrécir, Michel a un peu moins faim qu'au début où il a souffert un vrai martyre. Surtout en voyant un camarade manger sous ses yeux : cela décuple la souffrance. Le supplice de Tantale n'est pas un vain mot. Ses fonctions digestives se sont automatiquement presque entièrement arrêtées. Heureusement, il fait beau, on n'a pas d'effort physique à faire, et le fait d'avoir deux camarades remonte le moral. Maintenant, un vague pain noir par jour et il y a une soupe très claire. Le mois d'août commence dans ces conditions. On parle toujours de la libération des prisonniers, mais on commence à en douter. Une chose est sûre, c'est que les Allemands les ont comptés et répertoriés. Chacun reçoit une plaque en carton avec un numéro matricule. Il y a maintenant un bureau, des papiers, des comptables, etc... tous français, mais supervisés par les "Chleuhs". Ceux-ci se montrent plutôt courtois, pour des vainqueurs. Ils s'excusent presque de ne pas donner assez à manger: le ravitaillement n'arrive pas, les ponts sont coupés, les voies détruites. Ils font aussi un peu de politique : "Les Anglais sont des traîtres qui vous ont tiré dessus". Néanmoins, les consignes sont les consignes et celui qui sort des limites est sûr de son affaire. Plusieurs en ont fait l'expérience à leurs dépens.

2. DÉPART POUR L'ALLEMAGNE

Le 1er septembre au matin, un grand train de marchandises se range sur la voie ferrée qui longe l'usine. Les portes en sont ouvertes, laissant voir une botte de paille fraîche par wagon. Le spectacle ne trompe pas : on embarque. Mais pour quelle direction ? Au moment de monter dans le wagon, chaque prisonnier reçoit une boule de pain noir, une boîte de bœuf, un pain de margarine. C'est pour le voyage. On en déduit qu'il sera long. La destination est donc facile à deviner. Michel et ses deux camarades montent dans le même wagon. La porte est attachée avec du fil de fer, les fenêtres sont grillagées. Il y a des vigies armées. Le train démarre. Il semble qu'on aille vers l'Est. On roule assez régulièrement.

La vie semble normale, les employés sont dans les gares, mais très peu de monde dans les champs et dans les villages. Dans une belle propriété privée, deux hommes en pantalon de flanelle blanche impeccable jouent au tennis; cela fait un petit pincement au cœur quand même. Finalement, il rejoint ses camarades et se met à jouer aux cartes avec eux. Dans une grande gare on demande à un employé où on est : "Chalon-sur-Saône". La nuit tombe. Le train repart, roule lentement. Depuis un moment, quatre occupants du wagon remuent la porte à glissière, dans le but d'user les fils de fer. Leur patience est couronnée de succès. Il fait nuit maintenant. Les quatre candidats à l'évasion se préparent et abandonnent à leurs camarades beaucoup de leurs effets militaires. L'un d'eux, un sous-officier du 221ème fait cadeau à Michel d'un très beau ceinturon fantaisie avec baudrier, en cuir très fin et boucle de cuivre qu'il a acheté à un officier espagnol émigré en France à la fin de la guerre civile. Ils profitent de ce que le train ralentit, en pleine campagne, pour une raison inconnue et sautent dans le fossé, l'un après l'autre, à dix mètres d'intervalle environ. Pas de coup de feu, aucune réaction. Tout le monde respire. Tous arriveront chez eux, sauf un qui se sera noyé dans la Saône. On n'est plus que trente six maintenant.

Chacun peut s'étendre sur la paille et dormir, bercé par le bruit des roues et le balancement du wagon, quand il roule, car les arrêts sont fréquents. Le lendemain matin, on s'arrête à une gare "Haguenau". Sur une banderole, une phrase en allemand qui veut dire à peu près ceci : "L'Alsace est heureuse de redevenir allemande", et des oriflammes rouges à croix gammée partout.

Les prisonniers sont enfermés maintenant depuis vingt quatre heures à peu près. Comme le wagon ne possède pas de tinette, ils se débrouillent pour uriner dans une boîte de conserve et jeter le contenu par une lucarne. Ce n'est pas très facile et tous n'y arrivent pas. Heureusement le train s'arrête en rase campagne et les prisonniers peuvent descendre. C'est une sorte de lande entourée de barbelés; il y a même des feuillées et de l'eau potable pour se débarbouiller et remplir les bidons. Un soldat allemand est responsable de chaque wagon et doit vérifier s'il a son compte. On se met en ligne par quatre. Il doit y avoir dix rangées de quatre hommes en face de chaque wagon. Mais à celui de Michel, le soldat en question ne trouve que neuf rangées. Il croit s'être trompé, recommence son compte : pas d'erreur, il manque quatre hommes. Rapport au sous-officier, hurlements de colère. Le long de la rame plusieurs scènes de ce genre se reproduisent. Cela fait beaucoup de bruit pendant dix minutes. Finalement, tout le monde est réintroduit dans les wagons avec force vociférations.

Le train repart. Une certaine tristesse se répand à l'intérieur du wagon. Maintenant, il n'y a plus d'illusions à se faire : on va en Allemagne. Et pour combien de temps ? Le Rhin sera passé pendant la nuit. On ne le verra pas. Ensuite, le train roule plus vite. Vers douze heures, il s'arrête dans la gare de marchandises d'une grande ville. Sur les pancartes on peut lire "Würsburg". Les prisonniers peuvent descendre comme la veille. Appel, cette fois, il ne manque personne. Le train repart. Les prisonniers passeront une troisième nuit dans le wagon.

Ils débarqueront le lendemain sur le quai d'une petite gare : "Hammelburg". Michel craignait d'atterrir dans un centre minier ou industriel. Non, le paysage est champêtre et même agréable. La longue colonne des prisonniers prend une petite route qui serpente à travers une campagne vallonnée. Les habitations sont très propres mais n'ont pas de volets aux fenêtres. Les champs sont petits et bien travaillés. On gravit maintenant une colline assez haute. Au sommet, un camp avec une grande pancarte au-dessus de la porte d'entrée : "Stalag XIII C". C'est un camp comme il y en aura des centaines en Allemagne et en Europe occupée, avec sa double enceinte de barbelés, ses miradors équipés de projecteurs avec son "Posten" bien armé en haut, et ses baraquements presque toujours en bois.

À l'arrivée, la colonne est divisée en plusieurs tronçons et chaque prisonnier est fouillé par un soldat allemand. Cela se fait sans brutalité, ni injure, mais la fouille est sévère. Pour Michel, impossible de sauver le beau ceinturon espagnol. Même le rasoir-couteau est pris; on lui donne à la place un rasoir mécanique. Un petit butin s'entasse aux pieds de chaque fouilleur. Ensuite, ils sont pris en charge par des militaires français, prisonniers comme eux, souvent des sous-officiers. Ceux-ci font partie de l'organisation permanente du camp : nourriture, habillement, courrier, propreté, discipline, etc... Au sommet de la hiérarchie se trouvent les chefs de Block, de baraques et de chambrée.

C'est évidemment l'équitable répartition de la nourriture qui est la chose la plus importante. Quand les boules de pain arrivent, on dit : "Mettez-vous par groupes de six, les gars”, si la boule est à six. Comment partager une boule de pain de un kilo huit en six parts rigoureusement égales et avec un canif, car les bons couteaux ont été pris à la fouille ? Pour cela, ils fabriquent des petites balances de fortune faites avec une baguette de la longueur de deux crayons à peu près, une ficelle au milieu et une ficelle terminée par une pointe à chaque extrémité. On fait le poids en ajoutant ou en retranchant des petits bouts à chaque morceau. Ceux-ci sont alignés côte à côte. Celui qui a partagé met la main sur un des morceaux et dit à un de ses camarades qui tourne le dos : "Pour qui celui-là ?", et ainsi de suite. Malgré ce luxe de précautions, chacun louche sur le morceau de son voisin, le trouvant plus gros que le sien.

En plus de ce morceau de pain, pain noir naturellement, on a droit à une cuillerée de confiture ersatz ou à vingt grammes de margarine suivant les jours. Le pain est souvent distribué le soir. Mais la soupe est à midi en général. Il faut aller la chercher aux cuisines avec le récipient adéquat; des baquets en bois contenant vingt ou trente litres, un litre par homme. Là, il faut veiller à ce que le cuisinier remue bien le contenu de sa grande marmite, pour ne pas avoir le dessus, c'est-à-dire de l'eau. Le matin au réveil, on touche un litre de "thé". Le prévoyants gardent toujours un bout de pain de la veille pour pouvoir le tremper dedans.

Presque tous les prisonniers sont couverts de poux. Ils vont donc passer aux douches et à la désinfection. Les cheveux sont passés à la tondeuse, les poils du corps sont rasés. Tous les uniformes et effets personnels restent dans des chambres closes et sont stérilisés à la vapeur pendant deux bonnes heures. Après, les prisonniers pourront rejoindre leur lieu de travail. Ces "Kommandos", comme on les appelle, peuvent être de cinq, dix, quarante hommes ou plus, suivant l'importance de l'exploitation industrielle ou agricole où ils sont employés.

3. NICHT ARBEIT, NICHT ESSEN (pas travailler, pas manger)

Vers le 10 septembre, Michel et ses deux camarades périgourdins plus dix-sept autres que le hasard a désignés, sortent du camp, accompagnés de deux soldats armés, et vont prendre le train à la gare de Hammelburg. Un train de voyageurs, cette fois. Le voyage dure quelques heures. Ils débarquent dans une gare située près d'une usine assez importante. Une odeur de caramel flotte dans la région. Sur l'usine, cette pancarte : "Lebkuken Bären-Schmidt" (Petits gâteaux Bären-Schmidt). Ils sauront bientôt qu'il s'agit d'une usine de petits beurre. Mais ce n'est pas là qu'on va travailler, sans doute, car on se dirige vers le village situé à 3 km environ.

Le pays est plat, verdoyant. Le village en question s'appelle : "Mainbernheim". C'est un gros bourg entouré de remparts moyenâgeux. Les maisons aux toits pointus et à colombage, avec souvent des enseignes en fer forgé sont très pittoresques. Les rues, assez étroites en général, sont pavées. On entre dans une cour; à gauche, une salle où sont une douzaine de lits à deux étages. Au fond, une étable pour les trois taureaux communaux; le village est essentiellement agricole. A droite, le logement du vacher et de sa famille. Un grand sous-officier allemand est là qui les attend, avec un soldat français qui servira d'interprète. Le discours de l'Allemand, traduit au fur et à mesure, se résume en quelques mots : "Arbeit, arbeit", et "nicht arbeit, nicht essen" (1), dits d'un air furieux, bien entendu. Il y a également un passage très important : "Ne pas toucher aux femmes allemandes sous peine de camp de discipline. Vous aurez le droit d'écrire chez vous deux fois par mois". Ensuite, chacun est prié de donner sa profession. Outre les cultivateurs, en majorité, il y a là un pharmacien, un peintre en bâtiment, un instituteur, un vendeur de journaux parisien, un mécanicien garagiste, un boucher breton et un ingénieur d'origine polonaise nommé Strozecki. Après avoir hésité, Michel dit qu'il est engagé volontaire.

Dès le lendemain, Michel va, comme ses camarades, mais lui c'est pour la première fois de sa vie, essayer de gagner son pain à la sueur de son front. Il est envoyé, en compagnie de l'instituteur périgourdin, chez un cultivateur des environs. La ferme n'est pas loin, elle est à l'intérieur des remparts. Au petit jour, le patron attelle ses chevaux et on part chercher de la verdure pour les vaches qui sont nourries à l'auge. En vitesse, on remplit la charrette de "Sonne Blumen" autrement dit tournesols. En rentrant, il faut les passer au hachoir mécanique et distribuer aux bêtes. Pause casse-croûte, l'Allemand n'est pas loquace. Puis tout le monde part arracher des pommes de terre, au moyen d'une sorte de bigot à trois dents. Un jeune Polonais, prisonnier aussi, mais en civil, est avec eux. On attaque le champ qui a bien 100 mètres de long.

A midi, l'Allemand et le Polonais sont arrivés au bout de leur sillon, les pommes de terre proprement rangées, impeccables. Les deux Français n'en sont qu'à la moitié et encore le travail est-il visiblement mal fait, beaucoup de pommes de terre entaillées par l'outil. L'Allemand mécontent, grommelle quelque chose. On rentre à la maison. Le déjeuner est plutôt frugal, à base de boulettes de pommes de terre. Et on recommence aussitôt après. Les deux Français font ce qu'ils peuvent, mais le résultat n'est pas magnifique. Le soir, ils sont morts de fatigue, ont droit à un peu de bouillon, un œuf sur le plat - Michel en aurait bien mangé deux - et quelques patates. Retour au Kommando, sommeil d'un trait jusqu'au lendemain matin.

Mais au départ, le grand sous-officier, sans doute alerté par le cultivateur mécontent, leur fait à tous les deux un petit discours où ils comprennent seulement le mot "Sabotage", cela se dit en allemand comme en français.

Retour à la ferme où l'on prend les outils mais ce n'est pas le fermier qui va les accompagner, c'est une sentinelle armée. On va dans un autre champ, plus petit, assez isolé. Le soldat dit : "Los, arbeit". Les deux Français, craignant le pire, se donnent un mal de chien. Mais le résultat n'est guère meilleur que la veille. L'Allemand, qui n'est probablement pas idiot, se rend compte qu'il a affaire à des maladroits plutôt qu'à des saboteurs et l'incident sera clos ainsi : le lendemain, plus question de retourner à la ferme, le grand sous-officier les confie tous les deux au chef cantonnier du bourg. Travail moins pénible. Bien ranger des pavés sur un lit de sable bien plat n'est pas désagréable. On a un peu l'impression de jouer aux cubes. Le chef cantonnier est un peu plus loquace. Il dit "Krieg, gross malheur, ya, ya" (La guerre, grand malheur, oui, oui), ou bien "Um Weihnachten zurük zuhaus ya, ya" (A Noël, retour à la maison, oui, oui.), et il leur donne un morceau de son casse-croûte.

Au bout de quelques jours, on commence à s'habituer les uns aux autres. Les Français donnent des surnoms aux Allemands, pour s'y reconnaître. Par exemple, ils appellent le chef cantonnier, qui est borgne, "Oeil de Lynx". Le grand sous-officier, c'est évidemment "Double mètre". Celui-ci, par contre, appelle les prisonniers par leur profession : "der Lehrer, der Mahler" (l'instituteur, le peintre): quand il appelle Michel, il dit : "der Bischof" (l'évêque). Sans doute il ne le prend pas pour un vrai "Beruf Soldat", ce en quoi il n'a pas tort. Le "Bischof" en question va maintenant casser des cailloux pendant une dizaine de jours, à l'extérieur du village.

Le travail n'est pas trop pénible. La massette qui est donnée aux deux Français n'est pas trop lourde. Il faut seulement faire attention de ne pas recevoir un éclat dans les yeux, ce qui a dû arriver à "Œil de Lynx". Ensuite, changement de décor : c'est la batteuse. Elle arrive, tirée par le tracteur communal et va, comme en France, de maison en maison. Si le travail est à peu près le même qu'en France, la nourriture et la boisson diffèrent. Pas de vin naturellement. Un peu de cidre, assez rarement, pour faire couler la poussière. A midi et le soir, une sorte de buffet assis où chacun se sert de pain et de beurre, jambon et café (malt) au lait. Mais les non cultivateurs ne suivront pas la batteuse très longtemps. Heureusement pour Michel qui en avait bien assez.

Un matin, au réveil, c'était au début novembre, ils sont mis à part dans la cour et en route pour l'usine de petits beurre. C'est là, qu'ils vont travailler désormais. Pour commencer, on les fait entrer au vestiaire où on donne à chacun une veste en toile bleue pour remplacer la vareuse d'uniforme trop chaude, et un tablier. Puis on les affecte un par un à leur poste de travail. L'usine fabrique toutes sortes de petits gâteaux, fourrés ou non, et même des bonbons, dont quelques-uns au chocolat. Michel est placé à la sortie de l'énorme four, long de trente mètres environ, traversé par des chaînes sur lesquelles sont placées les plaques chargées de gâteaux. La vitesse de ces chaînes est calculée pour que les gâteaux soient cuits à point à la sortie. Là, un ouvrier attrape les plaques au fur et à mesure, les débarrasse de leurs gâteaux en les frappant d'un coup sec avec un marteau au-dessus d'une vaste corbeille. Puis met les plaques vides sur une autre chaîne à sa portée. Il faut maintenant nettoyer ces plaques vides pour qu'elles puissent resservir. C'est Michel qui est chargé de ce travail. Il a un grattoir d'une main et un tampon d'huile de l'autre. Au début, tout va bien. Il fait bon dans l'usine; les ouvriers sont plutôt aimables. Parmi eux, beaucoup d'ouvrières en général assez jeunes. Mais elles ne regardent pas les prisonniers : on leur a fait la leçon certainement. Au bout d'une heure ou deux, Michel se rend compte que le travail est moins facile qu'on peut le penser au premier abord.

Si on a le malheur de perdre une seconde, il est presque impossible de rattraper le retard, même en gesticulant comme un forcené. La plaque mal nettoyée reviendra un quart d'heure plus tard un peu plus sale que la normale, il faudra plus de temps pour la rendre propre et c'est un cercle vicieux. Enfin, la journée se passe à peu près bien quand même. Le soir, au Kommando, chacun raconte ses impressions et le camelot parisien dit avec son accent faubourien : "Ah, dis donc, t'as pas vu Storelli avec ses plaques, on aurait dit Charlot dans les "Temps Modernes". Plutôt petit et malingre, ce camelot parisien, qu'on surnommait "Bébert", était plein de gouaille et de malice. Il arrivait à jouer des tours aux Allemands sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent.

C'est ainsi qu'un dimanche matin, le vacher, qui habite en face d'eux dans la cour, demande deux hommes de corvée pour l'aider à descendre trois sacs de pommes de terre dans sa cave. Bébert et Michel sont désignés. Les deux premiers sacs ne sont pas trop lourds et les deux Français, en se mettant à deux par sac, arrivent à les descendre par l'escalier assez raide. Mais le troisième est énorme. Le sac est debout sur la marche du haut. Bébert dit : "T'en fais pas, tu vas voir". Et il pousse le sac qui bascule, rebondit dans l'escalier en bois qui gémit sous le choc. Deux tours de plus, le lien s'arrache et le "Chleuh" en bas est enseveli sous ses pommes de terre, ainsi que la bougie qui, du coup, est éteinte. Bébert se tord de rire en entendant les jurons sonores comme "Herr Gott Sacramento" (Sacré nom de Dieu), puis il fera semblant de s'excuser en disant que le sac nous a échappé.

Les journées se suivent, à l'usine, où l'on prend les repas à midi et le soir, même le dimanche. Ce jour là, l'usine ne tourne pas, mais les prisonniers sont souvent réquisitionnés pour des corvées de neige ou de nettoyage. D'autre part, chacun a reçu des nouvelles de France, où il semble que la vie se réorganise peu à peu. Mais un triste événement va bouleverser cette existence, somme toute, acceptable.

4. LA DIPHTÉRIE

Un matin du mois de décembre, au réveil, un camarade cultivateur, nommé Souris, se déclare malade, demande à rester couché. Le "Posten" lui dit : "Los, arbeit", et l'envoie chez son patron. Le soir, quand on rentre, il est déjà au lit où son patron l'a envoyé. Il a manifestement beaucoup de fièvre et respire difficilement. On demande un médecin à la sentinelle qui dit : "Morgen" (demain). Le lendemain, tout le monde part au travail. Quand ils rentrent le soir, ils retrouvent le pauvre Souris mort. Il est mort, seul, abandonné de tous, enfermé dans sa chambre. Le médecin arrive enfin : c'est la diphtérie. Le jour suivant, une ambulance militaire arrive, avec médecin et infirmières; ils examinent attentivement la gorge de chacun des Français et prélèvent une parcelle de muqueuse, en vue d'analyse. Cette analyse se révélera positive pour cinq d'entre eux, dont Michel et ses deux camarades périgourdins. Ils vont donc partir pour l'hôpital mais auparavant, ils vont assister à l'enterrement de leur camarade. Quatre Français, choisis parmi ceux de son pays, qui le connaissaient, portent le cercueil jusqu'au cimetière situé à l'intérieur du bourg. Le sous-officier allemand fait une allocution toute militaire. On a compris qu'il le félicitait d'être un brave soldat mort pour son pays. Aucun civil, aucun prêtre ou pasteur n'assiste à la cérémonie. Le village est certainement protestant. On n'entend jamais de cloches.

Le lendemain, les cinq porteurs de germe sont embarqués dans une ambulance qui va les emmener à l'hôpital militaire d'Ebelsbach. C'est, en fait, un camp entouré de barbelés, mais à usage sanitaire exclusivement. Il neige et il ne fait pas chaud. Les cinq porteurs de germe sont mis en quarantaine dans une toute petite baraque bien séparée des autres. Ils resteront là, trois semaines, en observation mais, à leur arrivée, on leur fait à chacun un bon sérum contre la diphtérie. Aucun d'eux n'est malade heureusement. Ils n'ont que l'ennui et la faim à supporter. La soupe journalière de l'hôpital est uniquement et régulièrement à base de feuilles de rutabagas. Comme il y en a un grand champ qu'un paysan est en train de finir d'arracher, juste de l'autre côté des barbelés, les prisonniers supposent qu'il garde les racines pour ses bêtes et vend les feuilles pour la soupe des Français. Évidemment ce régime est fait pour décourager les "tire au flanc" et ils aspirent à retourner au Kommando, ce qui arrive en effet peu avant Noël. Mais la diphtérie est une maladie sournoise. Dans le courant de janvier, un autre Français se plaindra de la gorge, en pleine nuit. Il a de la peine à respirer. Aussitôt, ses camarades appellent au secours et arrivent à réveiller la sentinelle qui dort non loin de là. Le malade va être évacué vers Ebelsbach immédiatement. Sera-t-il sauvé ? On peut en douter, car il n'est jamais revenu au Kommando. Coïncidence ou autre raison, ce prisonnier était un nouveau venu du Stalag pour remplacer Souris dans la ferme où il travaillait.

A leur retour au Kommando, les cinq reprennent leur travail, les uns à l'usine, les autres à leur ferme. Au moment de Noël, il n'y a aucun office religieux, du moins pour les prisonniers. Par contre, il y a des sapins partout, même dans l'usine qui va fermer ses portes pendant quatre ou cinq jours. Avant de partir pour leur congé, les ouvriers sont réunis dans la grande salle. Sur les tables recouvertes de nappes, il y a un cadeau bien enveloppé pour chacun des ouvriers. Sur une table à part, dix cadeaux identiques aux autres pour chacun des prisonniers. Le directeur arrive et fait une allocution. Il est à supposer qu'il souhaite aux ouvriers un bon Noël et une bonne année 1941 qui verra, n'en doutons pas, la victoire de l'Allemagne. À la fin du discours, tout le monde chante un hymne qui doit être le "Deutschland über alles".

Les prisonniers rejoignent leur baraque où ils resteront enfermés pendant cinq jours. Chacun découvre dans son cadeau un bon kilo de gâteaux variés, quelques uns très bons, des cigarettes et une bouteille de bière. Comme on commence à recevoir des colis de France, on ne souffre plus de la faim. Pour passer le temps, Michel a fabriqué un jeu d'échecs très grossier avec un vieux manche à balai et fait de longues parties, principalement avec Marchandou et Strozecki.

5. CE QUE LES PRISONNIERS FRANÇAIS À MAINBERNHEIM PENSENT DE L'ALLEMAGNE ET DE LA DÉFAITE DE LA FRANCE

Ce Strozecki n'est pas le premier venu. Plus âgé que ses camarades et ingénieur, avant la guerre, dans une usine parisienne, il est le seul à savoir bien l'allemand. Il doit savoir aussi le russe, car il a fait, a-t-il dit, des séjours à Moscou. Pour lui, le communisme est l'avenir, c'est l'évidence même. Il fait également l'éloge de l'Allemagne et des Allemands. (Il est vrai que la Russie est l'alliée de l'Allemagne, à cette époque, pour cinq mois encore). La discipline et l'organisation allemande font merveille, dit-il, ainsi que leur sens communautaire. Les agriculteurs français regardent souvent, avec envie, les maisons propres et bien meublées de leurs collègues allemands. Les champs sont très bien travaillés et les paysans sont aidés par la commune qui commande les engrais en gros, à des prix avantageux, et leur prête le tracteur communal au moment des gros travaux. D'autre part, les ouvriers allemands, même ceux de la base, sont respectés et mieux traités que leurs homologues français.

La sécurité dans le travail et les installations sanitaires sont également bien supérieures en Allemagne qu'en France. Il faut dire que le directeur de l'usine a tout de suite repéré Strozecki, et l'a pris comme adjoint dans son bureau. Il améliore, paraît-il, le rendement des machines et en invente de nouvelles. Strozecki possède un Assimil d'Allemand et il essaie, le soir et les jours de congé, d'apprendre cette langue à ses camarades. Mais il n'a que deux élèves, Marchandou et Michel. Il y a aussi le boucher breton qui a beaucoup de dispositions. Mais lui, il n'a pas besoin d'Assimil pour apprendre l'Allemand. Il le parle, toute la journée, à la boucherie-charcuterie de Mainbernheim. Double-mètre est très content de lui, et on dit que Hitler va donner l'indépendance à la Bretagne, et que les Bretons vont être rapatriés. Le soir, plutôt que d'écouter Strozecki et apprendre l'Allemand, les autres prisonniers préfèrent jouer aux cartes ou se raconter les bons tours qu'ils ont joués à leur patron pendant la journée. Quelquefois, ils demandent à l'un d'entre eux de chanter une vieille chanson sentimentale, et ils rêvent à leur famille et à leur pays.

Tous, sauf peut-être Strozecki, n'ont pas encore digéré l'amertume et la honte de la défaite. Il y a de longues conversations le soir, avant de s'endormir. Chacun raconte ce qu'il a vu et on n'est pas tendre envers les généraux et les politiciens. En conclusion, on dit : "Une pagaille pareille, aussi bien dans la préparation que dans l’exécution de la guerre, n'est pas possible; on a été vendus, trahis; les généraux sont des traîtres". A peu près seul, contre tous, Michel donne son opinion : "Le gouvernement était inefficace depuis plusieurs années, d'accord, les généraux, souvent incompétents et se reposant sur les lauriers de 14-18, c'est exact, mais le commandement n'a pas trahi, il a été débordé, submergé". Et Michel ajoutait : "Tous les soldats qui perdent une bataille crient : trahison. Cela s'est passé ainsi à Waterloo. Même les Gaulois de Vercingétorix à Alésia ou les soldats de Pompée à Pharsale se sont crus trahis".

Quelquefois, pendant ces conversations où les prisonniers remuent leurs souvenirs et leurs idées, ils entendent la petite garnison du bourg, une trentaine d'hommes, qui passe dans la rue voisine, au pas et en chantant, bien entendu. Ils admirent la beauté du chant bien rythmé par le bruit des bottes sur le pavé et disent : "Ils chantent bien les salauds".

6. NE PAS DIRE DU MAL DU FÜHRER - ADIEU MAINBERNHEIM

A l'usine, la vie continue, toujours la même. Les repas sont pris dans une salle située dans un sous-sol de l'usine et à part des autres ouvriers. Une jeune femme d'environ trente ans, appelée Hilde, leur fait la cuisine. Quatre ou cinq prisonniers, parmi les plus jeunes, font une cour platonique à Hilde et se disputent presque l'honneur de rester seul avec elle, après les repas, pour l'aider à faire la vaisselle et ranger les affaires. Hilde, ravie d'avoir tant de soupirants, fait une cuisine convenable. Les prisonniers commençant à savoir un peu d'allemand, la conversation dévie un jour sur les évènements et Hilde déclare que Hitler est un nouveau Napoléon. Un des prisonniers, un jeune, se met à rire et lui explique que Hitler n'est qu'un pantin ridicule comparé à Napoléon. C'était dangereux, évidemment, de s'attaquer au Führer. Dès le lendemain, le prisonnier en question est muté dans un Kommando très dur, sur la voie ferrée Würsburg-Berlin. Depuis ce jour, les rapports furent beaucoup plus froids entre Hilde et les Français.

Au travail à la chaîne, Michel est de plus en plus débordé par ses plaques. Le contremaître se place souvent derrière lui et le regarde avec un drôle d'air. Un matin, dans les derniers jours de mars 1941, la sentinelle lui dit de préparer ses affaires. Il ne va pas à l'usine mais à la gare où ils montent dans un omnibus qui arrive juste. Le voyage est très court. Ils font quelques kilomètres à pied pour arriver dans un village tout à fait différent de Mainbernheim. Sur la pancarte routière on peut lire: Willantzheim.

7. WILLANTZHEIM

Ici, il n'y a pas de remparts, pas de pavés. Ce n'est pas l'Alsace comme à Mainbernheim, c'est presque la Beauce. Il y a une large rue centrale, avec des fermes de chaque côté. Au centre, une place avec une église surmontée d'un clocher. Le Kommando est au bout de la rue. C'est une grande pièce avec une vingtaine de lits à trois étages. Michel pose ses affaires et le "Posten" du Kommando l'emmène sans retard à la ferme où il doit travailler. Il y a là quatre personnes : le patron et la patronne, leur fille âgée de vingt ans environ, mais qui est bossue, et un prisonnier français. Michel est content d'avoir un camarade. Il est midi, on va se mettre à table. Avant de s'asseoir, la patronne fait le signe de la Croix et dit le Benedicite en latin, mais avec un fort accent germanique. Son mari et sa fille répondent. Le repas est vite expédié, comme toujours en Allemagne. Et après, au travail.

Pour Michel, le dépaysement est complet. Son nouveau camarade s'appelle Justin Gaminade. Les Allemands et même les Français, maintenant, disent "Joustine". C'est un jeune cultivateur du Nord de la France, à peu près illettré, mais très fort physiquement et très adroit au travail. Le patron s'appelle Schiffmayer. Il a fait la guerre de 14-18 et en a certainement souffert. Bien qu'il ne parle jamais de politique, Michel, avec le temps, comprendra qu'il n'aime pas beaucoup le gouvernement actuel de l'Allemagne. Il dit souvent : "Krieg, nicht gut" ("La guerre, pas bon"), avec un air qui en dit long. Il a vite compris que le nouvel arrivant ne savait pas travailler mais était facile à commander, ce qui n'est pas le cas pour "Joustine". Celui-ci, en effet, supporte difficilement sa condition de prisonnier et l'autorité de son patron. C'est lui qui mène les chevaux et il veut faire le travail comme il l'entend.

Au début, Michel arrive assez facilement à faire ce qu'on lui demande. A l'étable, soins aux animaux, fumier à sortir, etc... Dehors, épierrer les champs, engrais à semer (à la main), pommes de terre à planter. Les journées sont encore courtes et tout marche à peu près bien. Mais vers le 15 avril, c'est l'éclaircissage des betteraves, et ce travail très long, très minutieux et assez fatigant car on travaille toujours courbé, durera une quinzaine de jours. Un beau matin, Schiffmayer emmène ses deux ouvriers attaquer l'éclaircissage du grand champ, de un hectare environ, de betteraves fourragères. Chacun prend un sillon, muni de son petit outil appelé "rasette". Et la course commence, si l'on peut dire, comme pour les pommes de terre de Mainbernheim. Michel n'avait jamais fait ce travail. "Joustine" le regarde faire d'un air amusé. Malgré ses efforts, Michel est bientôt distancé. Mais le plus ennuyeux pour Schiffmayer, c'est que "Joustine", par camaraderie envers son compatriote et peut-être ravi de jouer un bon tour à l'Allemand, se freine exprès, et les deux Français travaillent de conserve à la même allure, toute la journée. Le pauvre Schiffmayer comprend qu'il est floué, mais résigné, ne dit rien.

En dehors de "Joustine", il y a quarante-sept autres prisonniers français dans ce village, presque tous cultivateurs. En fait, ce sont eux qui font marcher les fermes. Il y a, en plus, à Willantzheim, un ancien prisonnier français de 14-18 qui est resté là et s'y est marié. Mais il évite ses compatriotes. Une seule sentinelle pour garder tout ce monde dispersé dans la nature, mais qui rentre ponctuellement tous les soirs, au Kommando; sentinelle très débonnaire, qui n'a jamais son fusil, et qui dit : "Gut nacht ("Bonne nuit”) le soir, avant d'enfermer ses prisonniers à clef.

Chez les Schiffmayer, on ne fait pas beaucoup de frais de nourriture. A peu près tout est fourni par la ferme : charcuterie, œufs, pommes de terre à tous les repas, choux. Le pain sert à faire des sandwiches au beurre ou aux confitures de myrtille qu'on emporte dans les champs, avec la bouteille de cidre.

Le samedi, chaque fermière confectionne un énorme "Kugelhof” mais qui est plat et rectangulaire, qu'elle porte sur sa plaque, chez le boulanger. Celui-ci fait une fournée spéciale, et dans chaque maison on se régale le samedi soir, le dimanche et quelquefois le lundi, s'il en reste, en le trempant dans du "café" au lait. "Joustine" et Michel, qui ont reçu des colis de France, demandent quelquefois à Frau Schiffmayer de leur faire du chocolat au lait. Celle-ci obéit, et elle a du mérite, car en général, les Français ne lui en offrent pas, alors qu'ils savent très bien que les Allemands en sont privés.

Le dimanche aussi, toute la population, sauf les Français, va à la messe. Il y a un curé résidant à Willantzhein, et même un petit couvent, avec quelques religieuses. Le matin de Pâques, de très bonne heure, la sentinelle en réveillant les prisonniers leur dit de s'habiller proprement et de se raser. Puis les emmène colonne par deux à l'église. Ils sont seuls dans l'église avec le "Posten". Le curé dit la messe, spécialement pour eux. Avant la communion, il leur donne une absolution collective et s'approche de la Sainte Table avec son ciboire. Michel se lève pour aller communier. Tous les autres, sans exception, suivent. Ensuite, on rentre au Kommando, on reprend la tenue habituelle pour aller faire le travail journalier, à l'étable. Les vaches sont nourries à l'auge et ne sortent jamais: betteraves l'hiver, fourrage vert haché l'été, foin en toutes saisons.

En mai, les sarclages sont presque terminés et la saison des foins arrive. Avec la chaleur, le travail est rendu plus pénible et les journées sont longues. Heureusement, les Schiffmayer ne demandent pas à Michel plus qu'il ne peut en faire.

Puis, le fameux 22 juin 1941 arrive. Comme tous les jours, à midi, au moment du repas, Herr Schiffmayer tourne le bouton de la radio pour écouter le communiqué : "Der oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt..." ("L'état major général de l'armée donne le communiqué suivant"). Michel comprend maintenant un peu l'allemand et il écoute attentivement. Avant, il était question de bombardements aériens sur l'Angleterre, de guerre en Yougoslavie, puis en Grèce. Mais là, il s'agit bien de la Russie. Schiffmayer et sa femme n'ont pas l'air ravi. Leur fils unique, âgé de vingt-deux ans, est soldat, et la Russie ne leur dit manifestement rien qui vaille. Le lendemain, le communiqué reste dans le vague et ne dit rien d'intéressant. Le soir, au Kommando, les Français discutent à perte de vue sur l'événement. Celui qui travaille chez le "Bauer führer" ("Chef des Paysans", sorte de fonctionnaire communal) dit à ses camarades que son patron s'est suicidé en laissant à sa famille son testament dans lequel il dit qu'il ne croit plus à Hitler. "Joustine", lui, est ravi. Il dit à Michel que les Russes ont une armée de quinze millions d'hommes et que : "Les Chleuhs sont foutus".

Hélas, quelques jours plus tard, au communiqué, on entend après des chœurs guerriers et des marches militaires, un bulletin de victoires phénoménal. En une semaine, à peine, les armées motorisées allemandes ont conquis presque toute l'Ukraine et fait des millions de prisonniers. C'est la campagne de France à l'échelle russe. Le visage des Allemands s'éclaircit, naturellement, surtout celui des femmes. Schiffmayer, vieux soldat, ne dit rien. Mais les jours suivants, quand les nouvelles sont confirmées, "Joustine" est pris d'une crise de désespoir telle qu'il prend une fourche et veut tuer un Allemand. Michel se dispute avec lui et lui arrache la fourche. Alors "Joustine" va à l'étable et passe sa colère sur une malheureuse vache. Il lui tord le cou en l'attrapant par les cornes; la vache râle, les yeux révulsés, tombe sur les genoux, et va mourir peut-être. Michel, affolé, cogne de toutes ses forces avec sa fourche sur les bras et les mains de son camarade pour le faire lâcher prise. Sous la douleur, "Joustine" reprend ses esprits et dit : "Tu m'as fait mal". Michel lui répond : "Oui, mais si tu avais tué la vache, on aurait été fusillés". Ce qui était vrai.

En juillet, la moisson arrive. "Joustine" conduit la moissonneuse lieuse tirée par trois chevaux. D'abord l'avoine, puis l'orge, puis le blé. Il fait son travail et il le fait bien. Il y prend plaisir même, surtout que la récolte est magnifique et c'est lui qui l'a semée avec Schiffmayer, l'automne précédent. Michel ramasse les gerbes derrière la lieuse et les entasse en moyettes bien alignées. La botte qui recouvre chaque moyette doit être tournée vers l'ouest : "Nach Frankreich" (vers la France) lui a dit Schiffmayer. Il prend plaisir, lui aussi, à ce travail et il pense : "Pourquoi faut-il que les hommes s'entretuent, alors qu'il serait si facile de se comprendre, en moissonnant un champ de blé, par exemple".

Fin août, début septembre, la batteuse arrive et "suit” toutes les maisons. Michel a déjà fait ce travail un jour ou deux, à Mainbernheim, en octobre dernier. Mais là, il fait plus chaud et il y a davantage de poussière. C'est à peine s'il arrive à faire passer ces grosses bottes de paille, au bout de sa fourche, par les petites trappes des greniers. De plus, il respire mal la nuit, car son lit étant juste sous le plafond, il avale l'air vicié et les fumées de cigarettes de ses quarante huit camarades. Sans parler de l'odeur de la tinette qui est dans la pièce même où ils sont enfermés.

Un après-midi, bien qu'il n'ait rien demandé, la sentinelle l'emmène chez le médecin le plus proche. Il est possible que ce soit sur la demande des Schiffmayer qui ont remarqué sa fatigue. Le médecin l'ausculte attentivement et lui fait comprendre qu'il va rentrer en France comme malade des poumons. Pour l'instant, il donne un billet à la sentinelle.

Dès le lendemain, Michel dit adieu à ses camarades et aux Schiffmayer et prend le train pour Ebelsbach, toujours accompagné d'un ange gardien, bien entendu. Là, il n'est pas mis en quarantaine heureusement, comme dix mois auparavant. L'hôpital est toujours le même mais il est beaucoup plus peuplé. Il y a en plus des Français, des Serbes et même des Australiens faits prisonniers en Afrique du Nord. Il y a aussi une bonne centaine de prisonniers russes. Ils sont séparés des autres. Ils sont absolument squelettiques et peuvent à peine se tenir debout. À vrai dire, ils font pitié. La soupe est toujours la même. C'est-à-dire minable. Michel pense qu'il a une chance d'être rapatrié comme malade, mais que, s'il l'est réellement, ce serait ennuyeux. Tout dépend du médecin qui va l'examiner. Il passe donc la visite quelques jours plus tard. C'est un capitaine médecin français, prisonnier lui aussi, qui l'ausculte aussi attentivement que l'a fait le médecin allemand cinq jours avant. Son diagnostic est formel et tout à fait opposé : il n'y a rien d'anormal. "Vos poumons étaient engorgés accidentellement par la poussière, ce qui explique le diagnostic de mon collègue. Honnêtement, je ne peux pas vous faire rapatrier. Comme vous êtes sous-officier, tout ce que je peux faire, c'est de vous faire envoyer dans un Kommando de travail léger où sont des aspirants et des sous-officiers". Michel admire, à part lui, la conscience professionnelle de ce médecin. Il ne sera donc pas rapatrié.

L'organisation pour la répartition des prisonniers suivant leurs capacités est vraiment remarquable : huit jours après environ, il est embarqué à la gare d'Ebelsbach. Quelques heures de voyage en train omnibus et il descend, toujours accompagné d'un "Posten", dans une ville appelée : "Crailsheim".

8. CRAILSHEIM - APRÈS LES GÂTEAUX, LA CONFITURE

L'usine de confiture "Bourtchousky Marmeladen-Fabrik" est située dans la banlieue de Crailsheim. Elle est moins importante que celle de Mainbernheim, une centaine d'ouvriers environ. A côté de la grille d'entrée, il y a une sorte de poste de garde, ou de conciergerie. C'est là que se trouve le sous-officier allemand responsable des prisonniers du secteur. La grande cour est entourée, d'un côté par les bâtiments de l'usine proprement dite, de l'autre par le foyer des ouvriers, les installations sanitaires et les bureaux. Au fond, se trouve la chaufferie dominée par la grande cheminée en briques de vingt-cinq mètres de haut. Derrière le foyer, se trouve la belle habitation moderne de Herr Bourtchousky et de sa famille. En face, des sortes de communs ou de garages au-dessus desquels sont logés les quinze prisonniers français. Il y a deux pièces. Dans chacune, cinq lits à deux étages avec leur paillasse. Les nouveaux camarades de Michel sont à peu près tous sous-officiers ou aspirants. Parmi eux, il y a deux ingénieurs, un représentant en vins, un pâtissier, un danseur de claquettes au Casino de Paris, un quartier-maître de la marine, un étudiant en faculté et un huissier. Ce dernier se nomme "André Dussol", et c'est avec lui que Michel va surtout se lier car il est du Périgord, de Saint-Aulaye exactement.

Tous sont arrivés le matin même, venant directement du Stalag, et n'ont pas encore travaillé. Le directeur arrive, les passe en revue dehors, et demande à chacun sa profession en le regardant attentivement. Les plus forts seront affectés à la chaufferie ou au maniement des sacs de sucre qui pèsent cent kilos. Les autres auront des travaux moins pénibles. C'est, évidemment, le cas de Michel qui, cette fois, s'est déclaré étudiant. Aussi, lui apprend-on, dès le lendemain, toutes les finesses du glaçage des fruits. Ces fruits, ce sont des cédrats coupés par la moitié ainsi que des peaux d'oranges ou de citrons. Cela se fait dans des cuves en cuivre pouvant contenir au moins cent litres de sirop. Ces cuves peuvent basculer. On peut les pencher ou même les vider avec un effort très minime. Elles sont chauffées à la vapeur. Quand le sirop est fait, on le laisse refroidir un peu. On bascule légèrement la cuve. Avec une spatule en bois, on agite le sirop sur le bord penché de manière à ce que celui-ci en se refroidissant, commence à changer de couleur. C'est à ce moment précis (c'est une question de secondes), qu'il faut verser les fruits dans la cuve où ils restent quelques minutes. Ensuite, il faut les sortir avec une grosse écumoire et les mettre à égoutter sur des claies. Quand les ouvrières les rangent ensuite pour la vente, il ne faut pas qu'ils soient collants. S'ils le sont, c'est raté et on vous regarde de travers. Comme toujours, Michel fait de son mieux et s'en tire à peu près. Là, on n'est pas à la chaîne, on peut prendre son temps. Le directeur, lui-même, vient examiner son travail et semble satisfait. Comme à Mainbernheim, les ouvriers et les ouvrières regardent les Français avec une curiosité bienveillante et parlent quelquefois avec eux, moitié en petit nègre, moitié par gestes, quand le directeur n'est pas là, bien entendu. Ce dernier est un Colosse blond, tête presque rasée. Il n'a pas l'air commode.

Les prisonniers prennent leurs repas en ville, dans un restaurant à l'écart des autres clients. Une sentinelle les accompagne et ils marchent dans les rues, (les trottoirs leur sont interdits), colonne par deux et bien en ordre. La nourriture est convenable, bien qu'un peu juste en quantité. Mais on a de la confiture à peu près à volonté, car ceux qui travaillent à l'emballage arrivent à en chaparder, ainsi que du sucre. D'autre part, les colis venant de France arrivent bien. Le soir, après le travail, ils ont libre accès aux installations sanitaires, baignoires et douches assez luxueuses; et également, la libre disposition du foyer des ouvriers, vaste salle bien chauffée avec sièges rembourrés et un poste de radio par lequel ils ont appris l'entrée en guerre des U.S.A. et du Japon. La guerre devient planétaire, son issue bien incertaine et le retour en France bien compromis.

Juste à côté de cette usine de confitures et simplement séparée d'elle par un mur, il y a une fabrique de chaussures. Là, travaillent une trentaine de Français presque tous des aspirants volontaires car, d'après la Convention de Genève, ils ne sont pas obligés de travailler. Parmi eux il y a un prêtre. Tous les dimanches, les Français des deux usines se réunissent à peu près au complet pour assister à la messe. Pour Noël, ils organiseront une messe de minuit très solennelle, avec les cantiques traditionnels, suivie d'un réveillon, arrosé de bière offerte par les directeurs des usines.

Tous les soirs, ils écoutent les nouvelles à la radio, au foyer. Même Radio-Londres à condition de faire le guet. On sait donc qu'il y a un certain Général de Gaulle avec un gouvernement et une petite armée à Londres. Pour l'instant, tous sont Pétainistes bon teint. Peu à peu le doute s'installera néanmoins dans les esprits. Les Allemands piétinent devant Moscou. La guerre va durer et son issue est de plus en plus incertaine. Quelques prisonniers pensent maintenant à l'évasion, seule manière de rentrer chez soi. Dussol est de ceux-là et, comme il ne veut pas s'évader seul, il demande secrètement à Michel de l'accompagner. Celui-ci se voit déjà arrivant tout fier à la maison. D'autre part, il a été élevé par son père dans le mépris de ceux qui restent tranquillement les pieds au chaud pendant que les autres se font casser la figure. Donc il accepte. Mais une évasion, cela se prépare. À pied, en marchant la nuit ? C'est assez romantique, mais il faut avoir une boussole et une carte, et des vivres en quantité. Comment Dussol a-t-il fait comprendre à sa femme de lui envoyer une boussole dans une boîte de conserve, car les lettres sont lues par les Allemands ? Mystère. En tout cas, en février, la boussole arrive. La carte, on pourra la voler dans la voiture du directeur, (le garage est à côté du Kommando) ; mais seulement juste avant le départ. Les vivres, c'est facile. Il suffit de prélever toutes les boîtes de pâté et toutes les plaques de chocolat qu'on reçoit dans les colis. Comme on ne partira que fin mars ou début avril, on en aura une provision suffisante. Mais il faut aussi des vêtements civils. Il est permis de s'en faire envoyer dans les colis également. Dussol et Michel reçoivent donc, début mars, chacun un complet venant de France. Mais la sentinelle marque au pochoir et en rouge un magnifique K.G. sur chaque jambe de pantalon et dans le dos de chaque veste. On passera des heures à le gratter et à mettre du crayon encre dessus pour essayer de l'effacer. La chambre étant fouillée de temps en temps par le "Posten", le stock de vivres est caché sous une planche d'une marche de l'escalier qui monte au grenier. Dussol reçoit de très beaux colis du Périgord. Surtout des boîtes de foie gras. Michel reçoit des colis beaucoup plus modestes, car il n'a pas osé écrire qu'il préparait une évasion.

Depuis quelques jours, c'est Michel qui est l'homme de confiance du Kommando. Celui qui occupait cette fonction avant était le danseur de claquettes. Quelquefois, le soir au foyer, il faisait un petit numéro. En cachette bien entendu car, au travail, il se plaignait constamment des reins et poussait un cri de douleur à chaque fois qu'il soulevait un poids. En fait il ne souffrait aucunement, mais c'était un comédien remarquable et il savait qu'il avait une cicatrice à la colonne vertébrale, visible à la radio. Finalement, il avait réussi à se faire rapatrier comme malade, les médecins allemands ayant constaté quelque chose d'anormal sur la photo. Michel ne tenait pas du tout à être homme de confiance, surtout préparant une évasion, mais le sous-officier allemand le lui avait demandé sans doute parce qu'il était discipliné. Ce sous-officier était d'ailleurs assez sympathique. Michel demande leur avis à ses camarades. Ceux-ci lui conseillent d'accepter, il n'y a pas d'autres volontaires et il sait un peu parler la langue de Goethe. D'autre part, à la radio de Londres, ils apprennent que l'armée allemande subit des pertes considérables en hommes et en matériel, devant Moscou et Leningrad, à cause de l'hiver très rigoureux. La figure des "Chleuhs" commence à se renfrogner, surtout celle de Bourtchousky. Les Français sont obligés de faire des heures supplémentaires pour balayer la neige qui bloque même les trains. Le charbon n'arrive plus et l'usine s'arrête de tourner pendant trois ou quatre jours.

C'est au cours d'une de ces corvées de neige qu'a lieu un incident avec Bourtchousky. Une dizaine de Français sont en train de déblayer la neige pour permettre la libre circulation dans la cour de l'usine. Bourtchousky les regarde faire, puis se met tout à coup dans une colère terrible. Il se précipite sur l'un d'eux qui, évidemment, ne met pas une ardeur extrême au travail. Il le bouscule et le renverse dans la neige. Puis il ramasse la pelle et la brandit au-dessus du malheureux en hurlant: "Ich töte" ("Je tue"). Sur ce, il s'en va. Aussitôt après le travail, Michel va voir le sous-officier dans son bureau et lui raconte ce qui s'est passé. Il proteste au nom de ses camarades, dit qu'il est interdit de frapper les prisonniers. Michel a l'impression que son interlocuteur l'approuve. En tout cas, Bourtchousky ne se manifestera plus dans les semaines qui suivront. En Allemagne, les prisonniers de guerre sont assez souvent protégés par l'armée, car ils dépendent d'elle, et non de leur employeur, fut-il membre important du parti nazi comme c'était le cas pour Bourtchousky. Celui-ci en représailles, sans doute, fera 1installer, dès le lendemain, une petite caisse fermée à clef autour du poste de radio du foyer. Les Français auront toujours accès à la salle et aux douches mais ne pourront plus écouter les nouvelles, le soir.

On arrive au mois de mars. Il y a un troisième candidat à l'évasion. Il s'appelle Robert Crespin et est garagiste. Ils partiront donc à trois. Dans l'atelier où il travaille, Crespin peut se procurer de la forte toile. Comme on a du fil, des aiguilles et des ciseaux, pour l'entretien de l'habillement, Crespin taille et coud trois sacs à dos. C'est remarquable comme travail et ces sacs seront bien utiles pour mettre les provisions de route. Le dimanche, à la messe, on se rencontre avec les aspirants du Kommando voisin. Certains songent à s'évader aussi. Des cartes de l'Allemagne circulent et on arrive à s'en procurer un exemplaire. Deux itinéraires sont possibles. L'un, vers la Suisse, par la boucle de Schaffouse, l'autre, vers l'Alsace, en passant le Rhin à la sortie de Karlsruhe. Les ponts à l'intérieur de l'Allemagne ne sont pas gardés. Le Neckar sera traversé à Heilbronn. Rien n'est plus excitant que de préparer une évasion. Les jours passent plus vite et cela vous remonte le moral.

Le dimanche 22 mars, on apprend que la messe est supprimée. Trois aspirants du Kommando voisin ont pris la fuite, la veille au soir. Deux sont partis à pied. L'autre, appelé Vigne, a pris le train tranquillement, à la gare de Crailsheim, en compagnie d'une jeune ouvrière tchèque qui lui avait procuré d'excellents habits civils. La surveillance est évidemment renforcée, tout est fouillé par les "Posten", mais les sacs à dos et les vivres sont tellement bien cachés qu'ils ne trouvent rien de compromettant. Puis le sous-officier arrive, une note de service à la main. C'est la traduction française d'une note venant du Quartier Général allemand lui-même. Il y est dit que tout évadé repris, français ou belge, au lieu de faire les trois semaines de "Straffkompanie" (Compagnie de discipline) habituelles, sera déporté pour un temps indéterminé au camp de représailles de Rawa-Ruska, en Galicie méridionale. Chaque prisonnier doit émarger au bas de la note.

Les trois candidats à l'évasion savent très bien qu'ils n'ont que peu de chances de réussir et ce camp de Rawa-Ruska leur fait un peu peur. Michel sent son enthousiasme faiblir, mais, par amour propre, il ne le montre pas. Dussol et Crespin ne disent rien non plus. Les autres, ceux qui restent, les regardent avec un air de doute; sans le dire vraiment, plusieurs souhaitent qu'ils renoncent; de plus, ils savent que leur vie au Kommando sera beaucoup plus dure après l'évasion, réussie ou non, de leurs camarades. Mais l'attrait de la liberté est plus fort. Si on doit aller à Rawa-Ruska, tant pis. On va partir, et dès samedi prochain, entre onze heures et minuit. Un camarade qui travaille à la forge a fabriqué une pince monseigneur. Tout est donc prêt. On ne reculera pas.

DEUXIÈME PARTIE - UNE ÉVASION MANQUÉE - SÉJOUR EN UKRAINE

28 MARS 1942 - 2 NOVEMBRE 1942

1. L’ÉVASION ET SES SUITES

Le samedi 28 mars, vers onze heures du soir, tout se passe comme prévu. Le trio se met en civil. Dussol et Michel ont trouvé une casquette au vestiaire des ouvriers. Ils ont mis double sous-vêtements. Crespin est le mieux protégé. Il a trouvé dans la belle voiture de Bourtchousky, outre la carte routière, un chapeau mou et un beau manteau, un peu trop long pour lui, mais avec l'insigne du parti nazi à la boutonnière. La pince monseigneur glissée entre le plancher et la porte est actionnée, la serrure saute. On décloue la planche de la marche de l'escalier, qui sert de garde-manger. On remplit les sacs à dos. C'est la pleine lune et elle éclaire presque comme en plein jour. Ce que Michel craint le plus, c'est d'être repris en sortant du Kommando, ou de l'usine. Il serait la risée des Allemands et même des Français. Bourtchousky n'est pas couché, on voit son ombre qui se promène à travers les fenêtres éclairées. Pourvu qu'il ne jette pas un coup d'oeil dans la cour. S'il l'avait fait, il aurait vu trois ombres avec de gros sacs sur le dos, se diriger en rasant les murs vers la voie ferrée qui longe l'usine derrière les bâtiments. Il y a là une brêche dans la clôture. Tout va très bien, pas de rencontre. On est tout de suite à la sortie de Crailsheim, sur la grand route qui va vers l'ouest. Même sans boussole, il est facile de se diriger, on voit parfaitement l'étoile polaire. On croise une seule personne : c'est un officier. Il n'est pas possible qu'il n'ait pas de soupçons. Les évadés ont leur première émotion. Il passe à un mètre d'eux. Michel est persuadé qu'il a compris de quoi il s'agissait; mais en tout cas, il ne dit rien. Maintenant, la route est absolument déserte, ils marchent d'un bon pas vers la France. C'est beau la liberté.